環球旅訊特約評論員 壽曉淵

2017-05-24 07:43:17

環球旅訊特約評論員 壽曉淵

2017-05-24 07:43:17

2017年極有可能會成為中國郵輪業短期之內的分水嶺。也就是說:變局就在眼前!如果順利的話,經過今年和明年兩年的調整,中國郵輪業將迎來第二個穩定的發展期。

【環球旅訊】(特約評論員 壽曉淵)盡管已是人間五月天,但相信身處中國郵輪業疲憊不堪的人們一定沒有感受到春天的氣息。離2015年5月引發中國郵輪業掉頭暴跌的MERS(中東呼吸綜合癥)危機已經過去了兩年整,從中國母港出發的豪華郵輪票價卻持續一路走低,絲毫沒有止跌企穩的跡象。與一年前相比,絕大多數的業者對郵輪業今后1-3年內短時間的發展更加擔心。

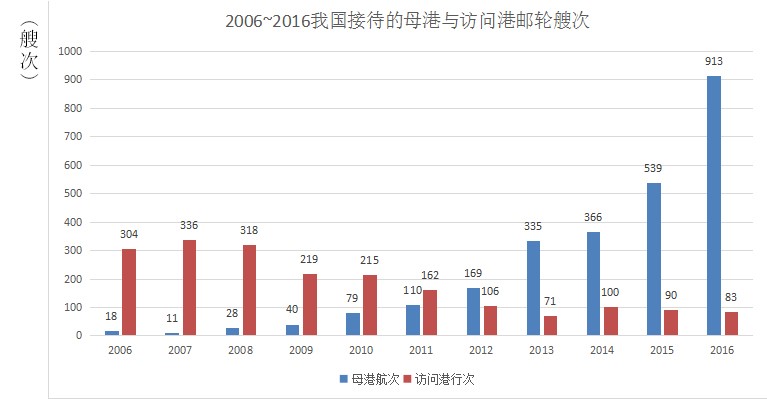

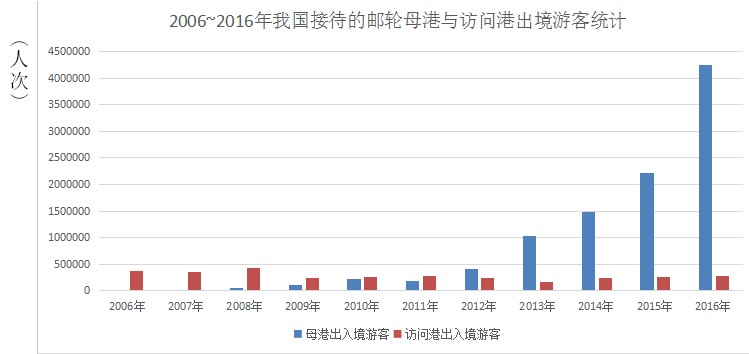

很多朋友也許認為我是瘋了,從各種媒體消息和行業新聞透露出來的似乎無不是郵輪業欣欣向榮,蓬勃發展的繁榮景象。而從2012年到2017年中國母港郵輪數量和艙位數目也都是每年呈兩位數的增長。何來挑戰?談何風險?那么就讓我們來看看從2013年到今天中國郵輪業發展的真實軌跡吧!

“被成長”, 數據見證2013年-2017年中國郵輪業高速發展的狂喜和失落

所有以上一系列的行業數據無不證實了一個世界郵輪史上從未有過的奇跡。而這個奇跡就發生在2013年—2017年的中國。如此快速并且已經延續了五年之久的行業大發展在這之前沒有在郵輪業的發跡地——歐洲,也沒有在如今郵輪旅行第一大市場——北美,當然也不會在郵輪另一個新興地區澳新大洋洲市場發生過。只有在中國,我們共同見證了這么一個波瀾壯闊的大發展 !

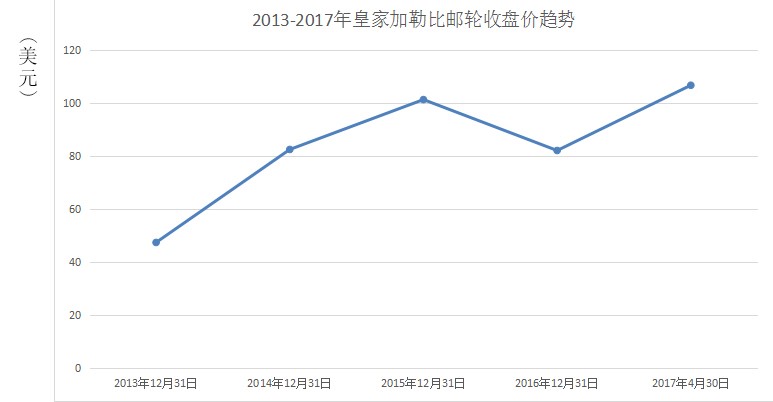

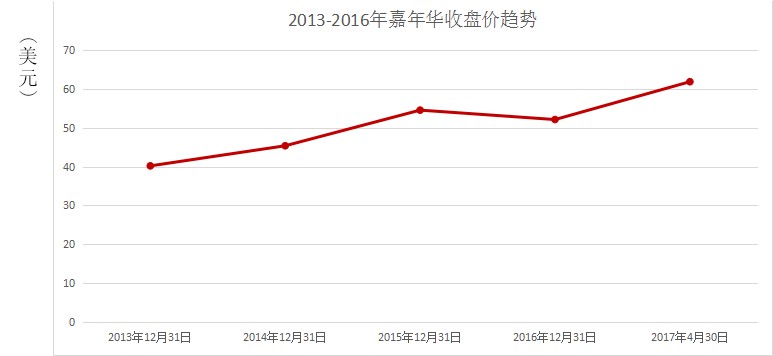

事實上,在2013年前,世界郵輪業正在經歷著一個相對低迷的時期。而在中國這個具有14億消費人口的新興市場郵輪業的快速崛起恰恰給了整個世界郵輪業注入了一劑強心針。在這5年來從全球范圍來看,幾乎就是北美郵輪市場的強勁恢復和中國市場的快速崛起帶動了整個全球郵輪業,這一點從世界郵輪三巨頭在資本市場上的表現即可看出。

為什么在這個五年,在中國會發生這么一個讓人們興奮不已的高速成長?有關這方面的非常詳細的分析,筆者在2016年年初已經寫了長文并刊登在環球旅訊上(三篇文章:《中國郵輪業為何不走尋常路?》、《郵輪市場兵敗2015年的根本原因:包船模式》和《2016年中國郵輪業營銷模式及發展趨勢》),并被多家媒體轉載。

而不得不說的是,這五年來的大發展的真相就是:被成長!

“被成長”是什么意思?天時地利人和當然很重要, 比如政府支持,經濟向好,人民出游意愿強烈等等。但是大家可以發現,盡管所有的郵輪業經營數據要在次年公布,但是由于中國特有的包船或者大切艙模式(可以統稱為提前買斷模式)以及因此帶來的包船商們超強的銷售執行力已經提前一年甚至更早時候確保了來年的大幅增長。

為了避免巨額虧損風險和實現利潤最大化,各家代理從包船的那一刻起就使盡了渾身解數,從而確保了郵輪每個航次的上客人數和郵輪公司收益。而整個產業鏈上的碼頭,船務代理等等也提前基本確保了自己的收益。

所以,事實上,在包船模式占據90%以上的情況下,當郵輪公司宣布次年在華的供給量和即將來華的船只時,第二年所有的數據已經幾乎確定,唯一不確定的是在100%的船艙入住率基礎上再接再厲,能賣出多少額外的“加床”成為溢出的收益。

一切都是那么美好!那些年的高速發展可以說是郵輪業上前無古人的奇跡。但當人們理性地進行分析,展望未來時,不難發現,行業的高速發展的進程從2015年起不可避免地受到重大的挑戰。

行業規模迅速擴大,產業鏈上各個環節的郵輪專業人才在哪里?

后備人才的招募,培訓和實踐到位了嗎?缺口有多大?何時能夠補充到位?

郵輪港口的硬件和服務是否就位?對接的交通資源和安排是否合理?

郵輪目的地接待是否多樣化?服務可否服務于不同需求人群? 能夠吸引回頭客的區別于跟團游的自由行或自由行服務體系是否成熟?

全國性的立體式全方位銷售渠道是否已經建立?對代理的培訓是走馬觀花,還是已經能夠生根發芽?激勵政策是否到位?

對代理,對消費者的市場推廣和郵輪產品介紹和市場培育是否到位?消費者對郵輪旅游的需求能否被有效激發?

……

事實上,在供給和需求相對平衡的情況下,這些挑戰或者沒有引起足夠重視,或者也根本沒有時間多加思考。因為行業的景氣把這些矛盾都掩蓋下去了。而一旦供需突然間失衡,或者逐步來到市場拐點,挑戰也就不期而至。2015年的MERS公共衛生危機就讓前往韓國日本的旅游需求瞬間消失,而幾乎是以日韓作為目的地的母港郵輪一下子陷入絕境。

2015年6月之前的中國郵輪業特點供需相對平衡,整個中國也就1-8條郵輪在運營,而需求在各個方面的努力下被快速地激發出來。包船模式使郵輪公司以較小甚至趨于零的收益折損將銷售風險“轉嫁”給了包船商;而包船商在壟斷資源以后,由于供給量有限的市場情況下可以獲取利潤,甚至是相對于其他品類的巨額利潤。這讓旅行社“包此不疲”。包船模式的巨額利潤和巨額虧損的可能性激發了包船商無限的銷售潛力和動力,這種模式是真正促使中國郵輪業大發展的執行力。不少經營相對大膽的民營旅行社在這期間通過郵輪業務實現“屌絲逆襲”,并成功地成為行業中舉足輕重的角色。而相對保守的企業,特別是國營企業則沒有抓住其中機會,郵輪業務運營得相對穩健。

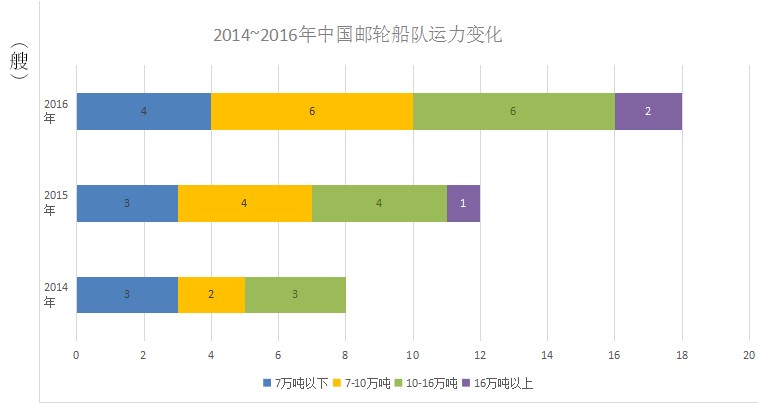

而到了今年,以中國郵輪港口作為母港進行運營的豪華郵輪達到了18條,與2013年相比,5年來運力和供給量激增了142%。而在此同時中國市場對郵輪的需求并非沒有增長,但需求的增量受到各種限制和影響,并沒有達到業者的期望值。 當虧損變成一種常態時,代理商包船或切艙的意愿受到嚴重打擊,在郵輪公司和代理都不愿意為虧損買單的情況下,“被成長”的高速發展自然開始遇到前所未有的挑戰。

出來混,終究是要還的。——2015年6月-2017年Q1郵輪業的糾結和掙扎

自2015年6月以來的近兩年來,中國郵輪業的各項宏觀數據還是非常漂亮的,主要原因只有一個,就是筆者上面提到的“被成長”。

因為包船合同都是提前一年甚至更長一點時間簽署的,即便在2015年上半年,郵輪業還是高歌猛進的態勢,大家對于2015下半年年中和2016年的判斷還是非常樂觀的。所以2016年的包船合同大都順利簽下了。據MERS危機以后,當時的不完全統計,至少有三分之二甚至更多的航次均已簽署完畢。包船合同不同于一般的或者籠統的資源采購合同,因為是提前買斷,所以從契約精神來講,是必須履行的正式法務合同。在2015年損失最為慘重的自然是各家郵輪包船商,而不是郵輪公司。

當然,現今中國郵輪業幾乎是百分百的渠道代理B2B的模式,而包船模式又占了絕大多數。從長遠來看,郵輪公司自然需要代理進行銷售,所以在后面的談判和博弈中也以市場支持費用或者未來航次免費艙位補貼的形式給了代理一些補助(當然這也是后面2016年和2017年繼續包船的籌碼之一),但畢竟杯水車薪,2015年郵輪包船商或者代理上基本盈利情況是上半年盈利,下半年虧損,兩者相抵略虧或巨虧收盤。而郵輪公司在2015年在華收益仍然可觀,并支撐各家上市公司的股票節節攀升。

到了2016年,由于郵輪供給量繼續大幅增加,包船意愿明顯下落,包船模式帶給市場和消費者的“船票價格可能下調”的強烈預期造成客人觀望情緒日濃,而買空賣空的“郵輪黃牛”大行其道,借勢壓低行情,經營壓力逐步從代理商向郵輪公司轉移。

但是,相信2016年各家郵輪公司的經營業績也并不太差,因為包船航次還是占據了至少8成以上,只是需要給予代理商更多的支持,所以劇增的市場支持或免艙支持費用使得最后的經營業績和公司前期的預估有較大的出入而已。而由于免艙通常會在后面航次兌現帶來的滯后性,部分市場支持成本在2016年也并未完全顯示。

隨著郵輪公司和代理堅持不懈的進取和努力,對于郵輪旅游的需求逐年提高,到了2017年的2月份,市場已經有了明顯回暖,代理們似乎感覺到:春天就要來了。郵輪公司方面也感覺到銷售壓力有所減緩。

不幸的是,春天還沒有來,薩德來了,北韓的導彈來了,美國人的航母也來了。三月份,中國郵輪業再次受挫......

去年我曾在自己的公眾號——羅杰郵輪里提及中國母港郵輪可能面臨的風險,其中來自于東北亞地緣政治的風險我是列為第一位的。這是因為我在獨自回顧這些年來母港郵輪遭遇到的風風雨雨時發現,政治風險是最頻繁,也是除了災難性的公共衛生危機以外殺傷力最大的風險。歷數這幾年郵輪業的劫難如以下:

2011年的日本關東大地震;

2013年的北韓飛彈危機;

2013年的禽流感;

2014韓國歲月號沉沒;

2015年三峽游輪東方之星沉沒;

2015年中東呼吸綜合癥爆發;

2017年薩德風波和東北亞各勢力劍拔弩張……

不得不說,戰爭和政治游戲是一種稱得上“Game Over” 的力量。

進入五月以后,密布在東北亞之上的戰爭陰云仍然還沒有徹底消散。那么,讓我們再仔細分析一下今年郵輪業的機會和挑戰吧。

“不在沉默中爆發,就在沉默中滅亡。”——2017年中國郵輪業的“危”和“機”

東北亞戰爭沖突可能性

早在三月份的不同時間,和幾家郵輪公司的境外高層在上海有過面對面的溝通。大家一致認為,如果東北亞地區發生戰爭,即便是非常短時間的地區沖突,對于這里的郵輪業將會是毀滅性的打擊。至少今年就不能有不切實際的期望了。

當然這不僅僅是郵輪業受重大影響,旅游業和各行各業都會受到不同程度的較大影響。毫無疑問,今年母港郵輪業最大的變數和風險就是東北亞地區政治角力所帶來的地區武裝沖突的可能性。這個完全是不可控的風險,當然戰爭和沖突遠離這個地區已經有半個世紀之久,各方勢力的政治手腕非常純熟老到,政治斡旋都在積極進行中,進入5月以后局勢已經相對緩和,所以我們大可不必緊張,因為戰爭畢竟還是很遙遠的事。

類似薩德風波的政治事件可能重創中國郵輪業

不過東北亞另外一個地緣政治風險來自于美國及其盟友對中國崛起的封鎖。如果因為薩德風波,中國母港出發的郵輪回避前往韓國的同時,由于和日本的關系緊張,也存在日本成為第二個需要回避的目的地的可能性。這種可能性一旦發生,基本華東和華北出發的郵輪幾乎就沒有目的地可以前往了。

從廈門開始,廣州、深圳以及香港這些華南的港口還有可能繼續越南或者其他東南亞的目的地。這些港口的郵輪容納量畢竟是有限的,而且當地的需求也相對弱于華東和華北,事實上并不具備接納能力。所以一旦這種情況發生,中國母港部分郵輪轉向亞太其他母港運營將成為大概率的事件。

盡管有可能中國政府會放開母港郵輪航次首個訪問港必須是境外目的地的限制,但是當出境游變成了國內游,郵輪旅游的內容和魅力將大為失色!

以上兩個由于東北亞地緣政治引發的可能性可以說是2017年中國郵輪業最大的風險和隱患。不過正像我們注意到的,每次選舉年(今年有很多國家會有選舉)以及前后總有一些不穩定。經驗告訴我們,雷聲大雨點小,世界依舊大同,庸人何必自擾?

收益將決定豪華郵輪的最后去留

那么,除了地區性政治突發因素以外,2017年的中國郵輪業是否就會像2015年之前那么順風順水呢?很遺憾,我并不那么認為。

原因很簡單,我不認為目前市場上真正的銷售價格是各家郵輪公司的最優收益選擇。在文章中我不必一一列舉目前市場上各條郵輪的直客票價,只想很肯定地確認絕大部分的郵輪公司是無法接受這樣的收益,因為這些價格遠遠低于郵輪公司的收益預期,而且大大落后于同檔次郵輪在其他地區的票價和收益。

也許對中國郵輪業比較熟悉的朋友會質疑:還有船上消費收益呢?喜歡購物和娛樂性博彩的國人還是給郵輪公司貢獻良多啊。沒錯,比在其他地區運營的豪華郵輪上獲得的酒水及其他船上收益,中國母港出發郵輪的船上收益會高一些。不過,隨著票價的降低,這一收益的溢出也明顯呈下降趨勢。這一點從各家郵輪公司竭盡全力在船上拼產品,拼收益,大力促銷就可以看得很清楚。

所以可以很明確地指出:目前中國母港郵輪的總體收益已經到了令郵輪公司和投資者無法接受的地步,而中國市場的神奇魔力已經消退殆盡!

船票收入和船上消費收益的大不如前,應該是郵輪公司做出戰略決策的最主要依據。在2017年的今天,中國市場已經成為第三大郵輪市場,甚至極有可能在今年超越歐洲成為第二大市場。任何郵輪公司都不會輕視和放棄這個戰略市場。甚至為了長期戰略考量和中國市場的占有率做出一些市場投入和犧牲。但是,根據當地市場實際情況做出合適判斷,對運力和船只進行適度調整是很正常的事情,畢竟郵輪的一個航次的收益都是以千萬元計,而這些上市公司的股東們是否會認同這種投入和犧牲也是很難估量的。

亞當斯密的“看不見的手”

在嚴峻的市場現狀下,沒有任何一家郵輪公司會主動做出調整。這一點在過去的兩年多中已經得到驗證。

為了在這個剛剛起步,卻給了世界和郵輪業一個巨大驚喜的市場中擁有理想的市場占有率,并在未來的發展中占據先機,郵輪公司絕對不會輕易言退,有些甚至已經選擇了和政府合作的深度發展戰略,開始從郵輪產業鏈的更多環節進行滲透和合作。這毫無疑問是非常正確的策略和動作。不過這無法掩蓋目前各大郵輪公司在經營上窘迫的困境。

如果說2015年是郵輪代理替郵輪公司承擔了部分虧損,那么從2016年至今,由于包船航次的減少以及代理索要包船補貼,郵輪公司為了維系長期合作關系不得不支付補貼和支持。事實上虧損和虧損的風險已經逐步轉移到了郵輪公司這邊。而供給量的快速增長,包船模式造成的消費者對“降價”的強烈預期,郵輪公司追求客艙滿座率等形成的巨大合力,正在將這個市場拖向巨額虧損的深淵。

在這樣嚴峻的形勢下,如果認為郵輪公司為了在中國的長期經濟利益而能忍受暫時的商業上的損失顯然過于樂觀了。因為這種損失往往是以千萬美金計算,個人認為郵輪公司絕對不可能長期忍受這樣的損失或者投入去等待一個市場需求的增量和信心的回歸。相信沒有一家郵輪公司會坐以待斃。

以筆者的看法,2017年極有可能會成為中國郵輪業短期之內的分水嶺。也就是說:變局就在眼前!如果順利的話,經過今年和明年兩年的調整,中國郵輪業將迎來第二個穩定的發展期。

那么,在純粹的復雜的市場經濟環境下,這個轉變將如何完成呢?接下來會有哪些變化?郵輪公司將會有哪些動作和政策來支持這個轉換完成呢?

首要,必須,而且自然會發生的是:郵輪供給量減少,中國母港的郵輪數量將會減少,留在中國的郵輪也許未必的最好的,但一定是最符合眼下中國人需求的郵輪。

要擺脫市場價格與預期嚴重不符,盈利狂減甚至嚴重虧損的局面,最有效的辦法就是讓供求關系找到新的平衡。我完全同意目前中國郵輪市場的主要挑戰是渠道不通暢。國民對于郵輪產品的需求這些年來并沒有任何減少,事實上還在以較快的速度增長。相對于其他標準化旅游產品,郵輪產品更多依靠的是口碑營銷。母港郵輪相對于其他旅游產品,其品質和服務顯然更加優質和穩定,尤其適合迅速增加的有社交需求又不愿長途旅行的中老年消費人群。

近年來各大郵輪公司和代理不遺余力對郵輪產品的宣傳也大大促進了對郵輪產品的需求。但是在包船模式下,郵輪旅游的需求增長相對于這幾年每年都呈“兩位數”增長的郵輪供給量,還是明顯落后了。在這樣的局面下,我更愿意相信從2017年開始,中國母港的郵輪供給量不僅不會增長,供給量與2016年持平,甚至回到2015或者2014年的供給量將成為大概率事件。而這樣的調整從長期來看,對整個行業發展來看是非常必要的,有助于行業長期繁榮健康的發展。

事實上郵輪公司從去年起已經開始逐步對供給量進行微調。 我們記得去年歌詩達郵輪剛剛宣布AIDA郵輪和新“浪漫號”進入中國不久就邀請了好多代理去國外實地考察了AIDA郵輪。結果回來不久就宣布無限期延遲AIDA郵輪和新“浪漫號”進入中國。

皇家加勒比游輪公司在2016年在華部署的5條豪華郵輪,而2017年也借著原“海洋神話號“的退役將在華郵輪減少到了4條。相應的郵輪在港運營時間也做了相應調整。近日該公司宣布,水手號在明年暑期過后將離開中國和亞太地區,前往其他地區運營。

去年公主郵輪就將在華運營了僅幾個月的“黃金公主號”調離中國本土。而“藍寶石號”也于今年4月底離開了中國,9月在廈門短暫停留后也會前往新加坡,不會再次在中國“過冬”。明年直接前往歐洲運營。從7月初來到中國的最新郵輪“盛世公主號”也將理智地減少在華運營時間,于明年9月暫時離開中國。

不過由于諾唯真游輪公司的喜悅號以及云頂集團旗下的星夢郵輪在今年和去年年底加入中國市場競爭,目前,中國母港出發的郵輪總數,艘次和人次仍在迅速增加。這種勢頭預計將在2017年冬季或者2018年出現反轉。

對包船模式的絕對倚重逐步過渡到以各種散賣模式并存的新階段

由于對市場的擔心和風險評估,更因為郵輪供給量的大幅增加和行業規模的急劇放大,使得曾經一度引領中國郵輪業得到飛速發展的包船模式無以為繼。

包船模式需要代理有巨額準備資金,超強的銷售能力和執行力,還有嫻熟的千人團隊操作能力。就算中國人民再怎么勤勞聰明,吃苦耐勞,忍辱負重,能夠做到以上幾點的旅行社代理又有多少?而還要從中保持盈利的更是寥寥無幾!對于包船合同,作為上市公司,沒有一家郵輪公司能夠書面或者保證:如果虧損,郵輪公司將承擔風險。因為如果這樣做了,那就不是包船模式了,而代理的超強執行力也將消失得無影無蹤 !

而包船模式帶來的消費者終端對于“票價降價預期”日益增加,而代理對于即時收益管理經驗的貧乏使得包船模式的盈利模式面臨巨大挑戰。

由此看來,中國郵輪業的經營模式從包船模式占據絕對比例向包船模式和散賣模式并重的趨勢已經確立,而散賣航次的比例將逐步提高,成為市場主流。

不再顧慮可能較低的客艙滿座率,重振市場信心

因為郵輪產品的特性,郵輪公司一直比較追求滿艙率。和酒店經營者不同,郵輪公司對酒店業認為的最佳入住率65-85%根本不感冒,100%的滿座率都是稀松平常。正因為這個訴求,消費者和市場上的大小黃牛或多或少“綁架”了郵輪公司,認為郵輪公司和包船商非得把船撐滿了才會出去,否則一定會不惜代價,甚至犧牲收益。如果市場對這種預期不予破除,對于市場的健康發展是極其有害的。事實上,很多包船商已經淪為最大的市場“玩家‘,暗中與郵輪公司博弈,加劇了市場的不穩定。

在這樣的局面下,對于郵輪滿艙率的期望降低是郵輪公司的命門所在,也是幫助市場削減“降價預期“的前提條件。

當然,僅僅做到這點是遠遠不夠的,郵輪公司的收益政策,把定價權和收益管理從包船商和黃牛手中奪回來才是最關鍵的步驟。收益價格從早鳥政策開始一路走高,堅定不再降價,從根本上消滅消費者對航次的降價預期,抹殺黃牛的存在空間。對各種不同房型在不同時間進行促銷等手段在非包船模式時代將重塑市場需求并真正引導購買行為。

從銷售渠道來看,既然供給量還是充足的市場狀態下,開弓沒有回頭箭,繼續深挖各種批發和零售銷售渠道,改變原先過分依靠大客戶的渠道政策。而這個“渠道生根”政策會和郵輪公司的“超賣”政策遙相呼應并嚴格執行,將徹底打擊市場投機行為,使得市場回歸健康狀態,幫助中國郵輪業進入下一個“穩步發展”階段。

也許多年以后,當我們回頭再看時,2017年注定是中國郵輪業一個里程碑式的年份。在經歷了差不多兩年的挫折和失落以后,中國郵輪業將在今年下半年和明年年初迎接市場谷底的到來。而后市場必將自動修復之前的缺口,做出該有的判斷。

中國郵輪業最快在2018年年中或者下半年將重拾升勢,進入下一個發展階段。其中自然還有不少變數,比如還有不少郵輪公司已經或者即將宣布進入中國母港搏殺。又比如,世界郵輪制造業的火爆使得更多新全新郵輪進入市場,中國市場的郵輪無法退往其他地區運營。可能還有一些微觀因素會在短期內影響市場。不過在我看來,收益為王,中國市場回到正常狀態下只是時間的問題了。

PS:如果覺得作者寫得很精彩,可以掃一掃下方二維碼打賞喲

未登錄

關注『環球旅訊』公眾號

獲得最新行業資訊

微信掃碼參與話題討論

評論